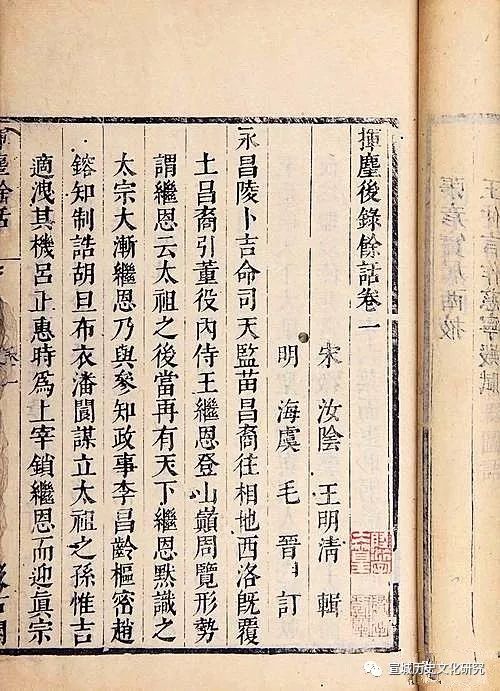

原标题:明清宁国商人新探(二)

作者:董家魁

制作:童达清

|

二、宁国商人的贡献

2.开拓市场,加速经商地区商业发展

商人是市场活动的主体,无论是坐贾还是行商,其经营活动都是为了开拓市场,从而加速经商地区的商业化发展。宁国商人一部分在本府境内经商,一部分到外地经营,推动了经商地区的商业发展。

坐贾家乡,推动本地商业发展。

在南陵县,清道光二十二年,南北商贾渐多,城关经商的多为泾县、旌德、太平、徽州等地商人。贸易物资大都是地产的稻米、木材、竹器等。至光绪十四年(1888),该县城关有大小商铺300多家。[18]305清末民初,徽帮、泾帮商人来南陵经商,江北各地手工业者亦到此谋生,故商业逐渐兴盛,手工业匠铺日益增多。[19]84

在宣城县,清末始有来自毗邻的泾县、旌德、太平、南陵各县以及安庆、庐州、徽州等地的客籍商帮入境,在县城和水阳、湾沚、孙埠、水东、沈村、周王、寒亭等集镇定居经商,促使商业重新兴起。至民国初年,宣城县城区商业活跃,店铺鳞次栉比,成为宁国、泾县、郎溪、广德等县茶商集聚之区,也是粮食、茶叶、竹木、山货集散地。当时,独资经营以“徽州帮”、“泾县帮”居多。民国六年(1917),泾籍商户成立“旅宣泾帮商业公所”。[10]336

在旌德县,明末清初已有很多人外出经商,自乾隆以后,掀起经商热,经商成为时髦的职业。当时本县北乡通泾县之徽水货运十分繁忙,仅三溪古渡就有筏户八百,竹木土产水运至芜湖,县内贸易由此兴盛。旌阳、三溪的布店、货栈、钱庄、当铺盛如都市,商号满目,店旗交错。庙首、杨墅、朱旺村、大礼村等都是繁华的集镇,“穷乡僻壤之区,均成市廛林立之所”。旌德人“因商致富”,特别是巨商大贾,以其雄厚的资本投资家乡。[7]4

旌德江村

在宁国县,清末民初,县内的经商者大多为徽州、旌德、泾县等外地商人。商户多集中于县城和交通便利、人口密集的港口、宁墩、胡乐、东岸等较大集镇。县城的河沥溪、城里、西街是主要商业区。[11]373据《宁国县商业志》记载,光绪年间先后在河沥溪兴办的大型综合商店有:“德隆新”、“春和”、“吴义成”、“吴同亨”、“吴同春”,计五家。在城经商者五方杂处,其中以徽商及旌德、泾县商人居多,故有“无徽不成镇”,“无泾不成集”之说。

以上所述反映,宁国商人中有相当一部分人是在本府所辖县境内从事商业经营,他们与徽商等一起发掘本地的商机,共同开发家乡的市场,为推动本地区的商业发展起到了重要的作用。

行商他乡,促进外地商业发展。大量的史料记载,宁国商人在外地开辟了很多的商业市场,取得了一定的业绩,为经商所在地区的商业化发展做出了应有的贡献。其中又以泾县、旌德和太平三县的商人表现突出。

如泾县商贾人,自明成化、弘治始,已是远出他境,赢走四方。清代至民国中期,泾人外出经商者足迹遍及十八行省,宁、沪、苏、浙、赣、鄂、湘、粤及沿江各地商埠,均有泾商开设的宣纸栈、发行所,丝茶行、烟行、竹木行乃至盐号、钱庄、典当行业,且有转而兴办纱厂、面粉厂等民族工业者,形成“泾帮”商系。[20]306胡朴安撰《泾县乡土记》云:“泾人在外经商者约计比居本邑经商者多三分之二,是泾邑商界特色也。”[21]《安徽第九区风土志略》也载:泾县人“长于经商,(南)京、镇(江)、沪、汉(口)诸大埠,无不有泾帮之称”。这些都反映了泾县商人在外地商业发展中的影响和地位。

旌德商人除了在本省境内从事商业活动,更多的则是远贾他乡,在江苏、浙江、湖北、湖南、江西、福建、河南等地区经商,这必然促进外地商业的发展。据《江氏宗谱》节录江希曾《旌川杂志》记载:“吾旌自设县以来,元明曾遭兵燹,而蹂躏不深。故生齿繁,而谷不足食,每年必由湾沚运米以济。居民谋生拮据,往往经营贸易,散之四方。自京师以及各行省,而以大江南北最多。道光末年,予族设质库外埠者六十余家,商店则如恒河沙数。”[9]第21册这段材料反映旌德江氏商人在外地经商的地域之广,并取得较大成功。

太平商人在外地经商者很多,如谢余庆,咸丰间“设米肆于新安”,同治初又“贸易和州”。清人谢燮敬,“开设衣服庄于江苏之高淳县”。清人林之楙,服贾汉皋,“今汉镇得有花布、茶叶两帮,亦楙首倡之功也。”还有光绪年间的苏国华,未弱冠助其父怀之公经营商务,以振兴实业为己任。他感慨中国瓷茶业之不振,于是倡议创办有江西瓷业公司、江宁茶业研究所等组织。[22]《人物类》这些都说明太平商人在开拓外地市场、推动经商地区的商业发展中,做出过积极的贡献。

3.热心公益,维护社会稳定发展

商人作为社会中一个重要阶层,不仅要推动经济发展,还应在维持社会稳定方面发挥重要作用。他们往往具有开拓进取的精神,拥有丰富的资本,有热心公益事业的善行懿德。宁国商人在经商过程中或经商致富后,积极投资和参与地方公益事业,为社会的稳定发展发挥了积极作用。

修桥铺路,方便行人商旅。宁国商人在外地经商时,遇到桥断路毁等道路不通畅之时,便主动投资修桥铺路。泾县商人的善行,如查冠群“修村口大路及狮子山栈道,并建石桥”;查崇禧“在含山修路建桥”。[23]卷254《人物志》查维吉“见义必为,尝倡修青邑山路河桥,客无为州又独建周家硚。”[24]卷5《人物》铜陵县的大通镇,是商旅抵达宣、歙的必经之地,“然中隔山溪,逢骤涨,病涉维均。”乾隆十七年(1752),泾县朱氏商人独资建桥,曰紫阳桥。后来,此桥毁于洪水。嘉庆初年,泾县众商又相谋集资,“得白金七千有奇”,重建了桥梁,修葺了道路。[25]卷18《大通镇重建紫阳桥并修路碑记》

此外,宁国商人还设立义渡,方便和帮助行人商旅通行。例如,泾县曾有五位商人共同出资在县内设立了“上坊渡”。旌德商人的义举,如江一廉“牵车服贾,方起家,慨捐银二千金造黑溪长春桥。”[26]卷8《人物志》康熙五十七年(1718),旌德县三溪石壁大路被蛟水冲坍,舆马负贩阻塞不前者数月。旌商朱文焕“倡首捐资千五百金,坚砌坦夷,至今行旅称便”。[27]卷8《人物》还有旌人汪秉璧,“贾汉阳积赀,喜行善举,归里独力造聚金桥,并构殿阁凉亭,以为村之北障,沿溪筑堤砌路,计费千数百金”;汪上裕“在江右独立建大塘桥,费千余金,毫无吝色”。[28]卷7《人物》太平商人在修桥铺路方面也有很多作为。如林贵懋迁江右,“平治路、修桥梁,凡二十年前后所费共二千金有余。”[1]卷末《补遗》胡国理曾“出千金修通徽州太平路十数里”[23]卷254《人物志》。又如杜伯端尝贸易徽州,稍有余资,辄行善举,对歙县岩寺等处桥梁亭路,倡捐募修;李绍祖道光时侨居贵池之唐田,倡建永济石桥三洞,费数万金;李志发同治初年营业湖北董滩口,“独资重建距董市十里之龙灯桥,行人称便”。[22]《人物类》宁国商人的善行义举,不仅方便了行人和商旅,也有利于社会的有序正常发展。

宣州阮公桥

赈灾济民,维持社会秩序。宁国商人在遇到天灾民饥之时,往往会慷慨捐资,以解救灾民;或者不顾自己的商业利益,积极转运粮食,减价出售,以赈济灾民。如泾县商人中代表性的有,朱时庆“雍正间游楚,适汉口大荒,输粟数千石”。[29]卷19下《人物》王全以服贾致饶,“康熙癸酉饥,输谷二千石以赈。”[23]卷252《人物志》潘景彰道光初年经商芜湖湾沚镇,值水灾,他与同乡潘周达、潘周云,“倡赈难民数万,三月之久,全活实众”。[23]卷254《人物志》旌德商人在灾害面前的义举,如江璐“乾隆癸亥春,雨雪联绵,米价腾涌,璐遵母命,出所藏谷,减价平粜,不足则之山溪太邑贸易以济,全活实多,至今乡邑犹称颂之。”[27]卷8《人物》吕积厚贸易于江北,“乾隆丙午、嘉庆甲戌,岁大祲,叠赈里党及江北费万余缗。”[28]卷7《人物》太平商人在赈灾济民方面也表现突出。如胡国理“咸丰中在汉口资送乡人避难者数千人”[23]卷254《人物志》。刘时可“尝贾于浙,积有余资,辄行善举。乾隆六十年,县境旱灾,人苦饥,与弟际可、行可、仕可、圣可,由浙运米六百石助赈。”李成勋习贾荆沙,好行善。道光二十八年岁大祲,捐资购谷数千担平粜,全活甚众。”赵希圣经商汉口,“咸丰间,县人避难于汉者几万人,希圣会同黄景星等捐巨款,筑屋百十间以居,日给粥两餐,全活甚众。”[22]《人物类》宁国商人在灾害面前,自觉维护了社会秩序,有助于社会稳定发展。

(作者系安徽师范大学图书馆馆员,安徽师范大学历史与社会学院博士)游戏网

| 相关下载 |

原标题:亦谈李白《赠汪伦》诗 查从俭 第667期 李白有首《赠汪伦》诗:“李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情!”是诗中歌咏友情详情>>

原标题:泾县俗语略考(下) 叶彩霞 吴小元 第522期 四、泾县俗语的哲理性和戏谑性 泾县俗语在日常生活中用得很普遍,它是普通大众生活经历和智慧的高度总结,详情>>

原标题:泾县俗语略考(上) 叶彩霞 吴小元 第521期 俗语是流行于民间的通俗语句,常常挂在老百姓的口头上,或叫做熟语,也称俚语。它是地方语言文化的一种,是有别详情>>

原标题:泾县竹纸调查(上) 黄飞松 陈彪 张航 微信版第459期 一、泾县竹纸基础信息 泾县位于安徽省东南部,地处北纬30°21′-30°50′,东经117°57′-118°41详情>>

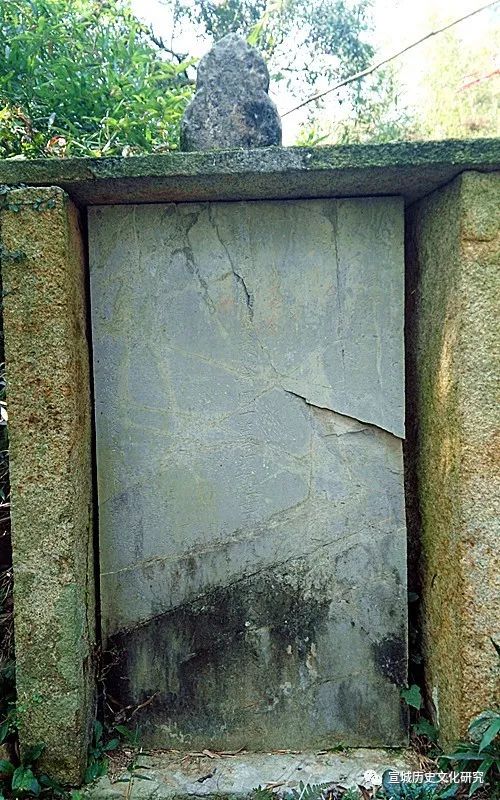

原标题:宁国市青龙乡章士全墓碑铭文考辨 高生元 第655期 宁国市青龙乡龙阁村“其地扼西津之上游,川流至此如蛇绕龙回,下流水声终年不息。清晨日出,则满山详情>>

原标题:徐绍基《广种桕树兴利除害条陈》杂论 熊帝兵 微信版第512期 摘 要: 晚清安徽泾县徐绍基所撰的《广种桕树兴利除害条陈》是古代为数不多的乌桕栽详情>>

原标题:翟台与泾县考溪书院 翟台与泾县考溪书院 翟 军 《宣城历史文化研究》微信版第076期 考溪书院坐落在泾县西南部的水东翟村(今桃花潭镇),嘉靖己未(155详情>>

原标题:宣城市县方志考录(上) 宣城市县方志考录(1949年以前) 刘道胜 微信版第359期 01 历史沿革 自秦朝统一后置三十六郡,宣城隶属鄣郡。西汉武帝元封二年(前详情>>

原标题:泾县明堂池的沧桑变迁 泾县明堂池的沧桑变迁 戴治中 第506期 泾县县城中心有一口方塘,原名明堂池,因种植荷花后来被人俗称为荷花塘。这口塘一泓池详情>>

原标题:泾县宝胜寺的两幅楹联 戴治中 微信版第441期 皖南泾县城郊水西山上的宝胜禅寺始建于隋唐,素有“皖南第一古刹”之称,现为安徽省重点寺院。 寺内详情>>

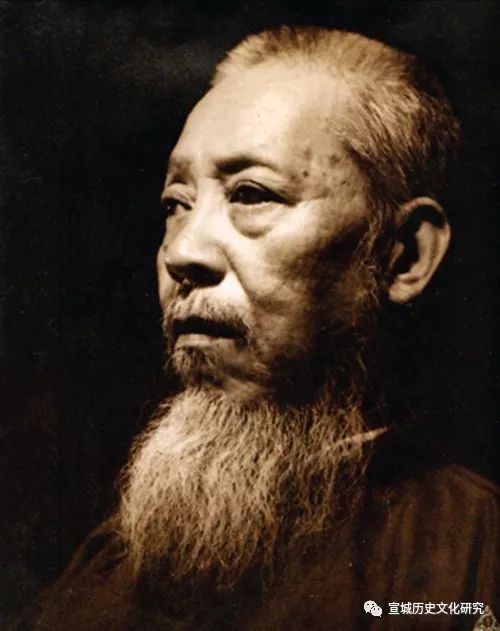

原标题:洪亮吉与泾县黄田朱氏的渊源 叶彩霞 吴小元 第627期 洪亮吉因编嘉庆《泾县志》而至泾县,又因受朱珔之邀而至黄田。 洪亮吉,字君直,一字稚存,号北江,详情>>

原标题:泾县溪头胡氏的诗文总集——《朴学斋丛书》 吴小元 叶彩霞 微信版第428期 泾县多山水之胜,出县城东六十里有一屏张高列的黄[山兑]山,山下有一河名详情>>

原标题:洪亮吉与《泾县志》 《宣城历史文化研究》微信版第172期 摘 要:清嘉庆九年(1804),李德淦知泾县,适逢宁国知府鲁铨欲修《宁国府志》而令各县修志,便延详情>>

原标题:泾县查铎墓的考证与发现 泾县查铎墓的考证与发现 刘聪 第622期 一、查铎其人 查铎,字子警,号毅斋,明代南直隶宁国府泾县震山乡九都(今属安徽省宣城详情>>

原标题:泾县文氏源流考 叶彩霞 吴小元 微信版第347期 泾县文氏,最早居住于震山乡(今桃花潭镇),其始祖为三二公,乃蜀郡太守文翁之裔,庐江舒人也。任泾川教谕时详情>>

原标题:宣城、泾县、宁国三县的古戏台(上) 茆耕茹 微信版第391期 宣城自古为郡治所在。至明,演古唱今之戏曲活动,岁时节序村村锣鼓,乡乡笙歌。宣邑在地域文详情>>

原标题:田野记︱溪头胡氏:一个皖南家族的历史变迁(下) 烽烟四起:太平天国运动的冲击 咸丰四年(1854)至同治三年(1864),太平军先后六次攻克泾县。据胡宪章口述(胡再详情>>

原标题:田野记︱溪头胡氏:一个皖南家族的历史变迁(上) 2019年7月29日至8月2日,在厦门大学历史系助理教授刘诗古的带领下,厦门大学人文学院五名本科生(朱灵欣、详情>>

原标题:旧志中的一朵奇葩——洪亮吉与嘉庆《泾县志》 高生元 《宣城历史文化研究》微信版第068期 清嘉庆九年(1804),泾县知县吴江人周鹤立调任蒙城知县,延详情>>

原标题:泾县琴溪古宣州窑址调查报告(上) 陈亮 微信版第432期 泾县琴溪镇东北约4.5公里的陶窑村,是座有着一千多年历史的古村落,四周群山环绕、溪水长流。村详情>>

原标题:安徽泾县:干群协作 齐心抗旱克难 自7月20日出梅以来,泾县出现了严重的高温少雨天气,高温持续时间长、范围广。自9月6日至10月24日,泾县平均累计详情>>

原标题:宣城书院的兴起与发展 宣城书院的兴起与发展 郭晓辉 微信版第421期 书院作为中国古代教育史上具有特色的教育机构,发源于唐末五代,至清光绪二十详情>>

原标题:农民诗人张先桢旅泾记 农民诗人张先桢旅泾记 吴放驹 第545期 张先桢,安徽合肥人。1943年随父迁居泾县,成了泾县人,是一个地道的农民,此后还成长为一详情>>

原标题:泾县泾川镇打响秸秆禁烧攻坚战 为践行绿色生态理念,助力人居环境整治,连日来,泾县泾川镇多措并举,切实做好露天禁止秸秆焚烧工作。 该镇利用各详情>>