原标题:亦谈李白《赠汪伦》诗

查从俭

第667期

李白有首《赠汪伦》诗:“李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情!”是诗中歌咏友情的千古绝唱。有关其诗的研究欣赏文章很多,笔者在此也一呈管见,以期方家见教。

一、关于李白的行程

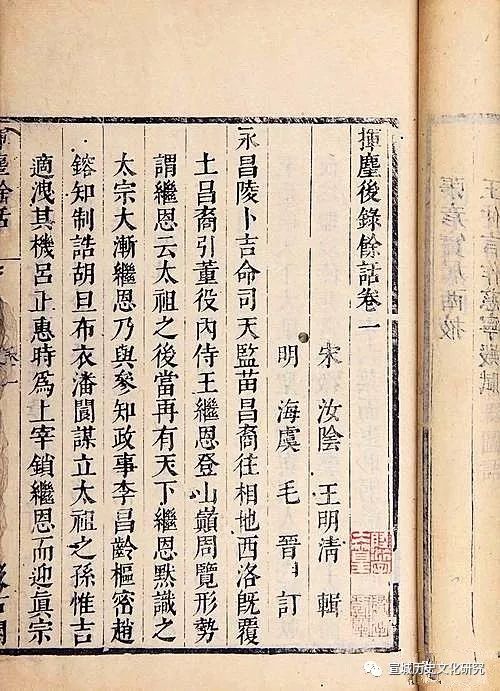

一般书上介绍李白到桃花潭,都说是因汪伦盛情邀约而来的,并引清袁枚《随园诗话》:

“唐时汪伦者,泾川豪士也,闻李白将至,修书迎之,诡云:“先生好游乎?此地有十里桃花,先生好饮乎?此地有万家酒店。”李欣然至。乃告云:“桃花者,潭水名也,并无桃花;万家者,店主人姓万也,并无万家酒店。”李大笑,款留数日,赠名马八匹,官锦十端,而亲送之。李感其意,作《桃花潭》绝句一首。”

而欣赏此詩的妙处,皆归结“忽闻”“不及”四字上。有关“不及”二字,清代沈德潜评价说:“若说汪伦之情比于潭水千尺,便是凡语。妙境只在一转换间。”(《唐诗别裁》)其妙在于“不及”二字将两件不相干的事物联系在一起,有了“深千尺”的桃花潭水作参照物,就把无形的情谊化为有形,既形象生动,又耐人寻味。“忽闻”二字表明汪伦的到来是不期而至的,人未至而声先至,足以表达汪伦的热忱。

如若李白真是汪伦盛情请来的,就发生问题了。汪伦只管请来,不管相送,完全不符合中国的人之常情。好多文章为弥补这个漏洞,常作如下辩解:李白走时,汪伦恰不在家中,当得知李白已走,立即携酒赶到渡头饯别;汪伦已于昨晚设宴饯别,说明第二天有事不能相送,但第二天他还是带了村民来送行。如此等等,皆苍白无力,十分牵强,还明显带有现代人的意识,与古人重送别相违背,完全是一种悖论。另袁枚《随园诗话》也并不是信史,其真实性值得考量。袁枚游历泾县,是听清侍御史赵青藜酒后茶余谈此掌故记载的。赵青藜本是泾县著名的学者,其著述甚丰,也有专门的考据文集,皆不见其记载。所以袁文作为证据是要大打折扣的。

有关李白的行程,我邑前辈文史专家葛兆铣先生曾有《谪仙几作泾川游》的专文,认为李白是一次求道访友之旅,笔者亦深以为然。在李白写于泾县的诗中经常可见有“游山谁可游,子明与浮邱”“所期俱卜筑,结茅炼金液”一类的诗句,表明其求道之初心。

郑相如所纂《泾县志》中有一段左冕对汪伦来泾县的记载,记曰:“李白于唐天宝末年,坐永王事,由翰林供奉流夜郎,释归。往来牛斗之墟,宣城、南陵、太平,俱徧杖履,而于泾为最久。故其题咏赠送之章亦颇多。尝欲卜筑南蓝山下。”在蓝山放歌台,由寺僧所刻的记载李白、汪伦天宝十五年三月游的摩崖石刻至今犹存。当然也有人怀疑石刻的真实性,认为语言粗俗,刻字低下,是仿冒之作。

笔者认为石刻者不是名士,不是高僧大德,否则李白可能就有赠诗了。作为一般的寺僧,文化低浅很属正常。我邑名士朱珔在游紫山时,所遇寺僧相谈就显得很没有文化,详见其著述《小万卷斋文稿》中的《游紫山记》。再说,其他无文化之人也没有必要去假装斯文刻意造这个假。石刻虽粗陋却很显真。李白游泾县,正值他政治低谷,其理想与现实碰得头破血流,急需栖隐与友情来舔舐受伤之心。

李白访友其中重要一站就是居住在桃花潭畔的万巨。根据邑志及《万氏宗谱》记载,万巨博学多才,广有交游,不愿为官。唐玄宗时秘书郎钱起曾向朝廷举荐,但他辞官不受。纵情诗酒,到处游历,结交名士。“大历十才子”中的韩翃、卢纶等人,都有诗歌相赠。韩翃《送万巨》诗云:“红笺色夺风流座,白苎词倾翰墨扬。夫子前年入朝后,高名藉藉时贤口。”可见万巨的才名是很高的,在京城受到广泛的赞誉,李白可能与他早在长安就结交了。所以李白游桃花潭时方离二十里地的漆林渡(现在的章家渡)就咏诵一首《早过漆林渡寄万巨》,诗云:“因思万夫子,解渴同琼树。何日靓清光,相欢联佳句。”到桃花潭后盘桓其家,不吝笔墨,还写了《扶风豪士歌》等诗相赠。

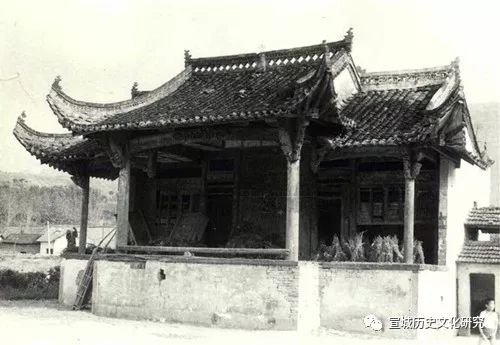

在泾县,汪伦、万巨陪同李白登蓝山、石壁山、碧山,荡舟陵阳溪、高溪、罗浮潭,并于汪氏别业夜饮:“永夜达五更,吴歈送琼杯。酒酣欲起舞,四座歌相催。”(《过汪氏别业》)这期间,李白写下了《下泾县陵阳溪至涩滩》《下陵阳沿高溪三门六刺滩》《过汪氏别业二首》《罗浮潭》《石壁山》《扶风豪士歌》《泾溪南蓝山下有落星潭,可以卜筑。余泊舟石上寄何判官昌浩》等诗。汪伦、万巨也作诗相和。汪伦《招李太白饮桃花潭》诗云:“潭水淡春光,桃花惬幽赏。待君百壶酒,醉倒月轮上。”万巨有《酬李太白》,诗云:“漆林一篙水,大蓝千仞山。清风明月下,酌酒好开颜。”这些诗记载在邑人郑相如所编撰的《泾川文载》里。为纪念缅怀李白以及汪伦的相邀之举,邑人在桃花潭畔建有太白楼、怀仙阁、踏歌岸阁,震山永安寺侧建有李供奉祠,在蓝山建有汪伦祠。现在李供奉祠、汪伦祠皆已圮。

二、关于汪伦其人

李白游桃花潭时,汪伦用美酒款待李白,两人由此结下深厚的友谊。关于汪伦的身份,后人有多种说法,使人莫衷一是。历代出版的《李白集》《唐诗三百首》《全唐诗》注解,都认定汪伦是李白游历泾县时遇到的一个普通村民,如清代王琦辑录的《李太白全集》,在该诗的题解和注释中,引用杨齐贤和唐汝询的话,都说汪伦是一“村人”,更有甚者说他是一酿酒者。其主要缘由:一是在邑志职官表所列汉唐以来几百名县令里没有汪伦的名字;二是从李白诗的惯例来推测,他写给朋友的诗题上,往往冠上官衔,如《赠××明府》《寄××少府》,而《赠汪伦》则没有。特别是在《过汪氏别业》诗中云:“汪生面北阜,凿石营池台。”他称汪伦为汪生,说明当时汪伦没有一官半职。

这种观点一直延续到近代,今人安徽学者汪光泽和李子龙先后研读了泾县《汪氏宗谱》《汪渐公谱》《汪氏续修支谱》,确知“汪伦又名凤林,为唐时知名士”,与李白、王维等人关系很好,经常以诗文往来赠答。开元天宝年间,汪伦为泾县令,李白“往候之,款洽不忍别”(详见《李白学刊》第二辑李子龙《关于汪伦其人》)。

查修撰于乾隆五十九年的《汪氏通宗世谱》可知,汪伦其五世祖即隋末唐初起兵保障徽州一府六县的汪华,后归唐,封越国公。汪华生有九子,除第九子早卒外,皆出仕为官。后裔中历朝陆续迁泾县的达近四十支,其中迁桃花潭畔的有三支,分别是长子建公派的顷田里(现桃东,曾建有汪公馆、汪公庙祭祀汪伦)、苏口(现新民),七子爽公派的汪伦支。汪爽出任过著名的岐王府法曹。爽子汪处贵好老庄。处贵子汪太元善骑射,好学下士,厌居官途,垂拱闲,迁太平。太元生二子,汪仁素、汪仁恭。仁素生二子,长子汪凤思,歙县令;次子汪凤林,即汪伦,泾县令。汪伦出身于名族世家,出任泾县令没有什么奇怪的。

邑志所载唐泾县令只有屈指可数的七人,皆是根据各种文献资料、碑记所补录。堂堂几百年的唐朝不可能就几名县令,缺载是显而易见之事。宗谱记载亦可弥补史志之不足。其实细细翻阅邑志还是可以找到蛛丝马迹的。如在清嘉庆《泾县志•山水陂泽》篇就记载:“宣阳都官坝,土名汪伦坝,浇田一千四百亩。”官坝,当为官府所修;土名汪伦坝,可能就是汪伦当县令时所建。如此可见,汪伦不仅好客,还是一名为民办实事的循吏呢。

杜甫有首怀念李白的《不见》诗,首句就是“不见李生久,佯狂真可哀。”杜甫也称曾做个供奉翰林的李白为“李生”,看来仅仅从称“汪生”来做推测,未免武断。唐大历间进士刘复,有首《送汪伦》的诗说:“春江日未熏,楚客酣送君。翩翩孤黄鹤,万里沧州云。”按诗意推测,似乎汪伦是个功名不就的隐者。从其家族史看,他也有这样的思想基础。如果汪伦也像陶渊明那样辞官隐居,那就好理解李白对汪伦的称谓以及诗题问题了。对于不愿为官者还要什么虚名呢?再称他曾经的官职是多么令人尴尬啊!古人写诗,一般忌讳在诗中直呼姓名,以为无味。而这首诗却从诗人直呼自己的姓名开始,又以称呼对方的名字作结,不落俗套,反而显得真率,亲切而洒脱,很有情味。对于不拘一格的李白来说,怎么能受官职羁绊,不然怎么能称为诗仙呢!

关于汪伦居住地,在上世纪八十年代末在一翟姓村民的家中发现一石额,上面有篆文“别业居”三字。有人考察认为是唐代之物,后乡政府与县文化部门收藏于桃花潭畔的梦潭轩之中。据我邑文史专家吴宗彭先生(参与《桃花潭》文史资料的编著)介绍,此额上世纪五十年代出土于水东大山脚下的废墟中。此地距桃花潭约两公里,位于桃花潭东北,也与《过汪氏别业二首》诗意相符。若真是汪伦故居在此,那汪伦送别迟到就好解释了。李白从万巨处乘舟而去,正与潭西的万夫子依依惜别之际,不期潭东传来整齐的踏歌声,汪伦率村民载歌而来相送。李白为汪伦的真诚热情感动不已,“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情”,千古名句就情不自禁地从其心中淌出来了。

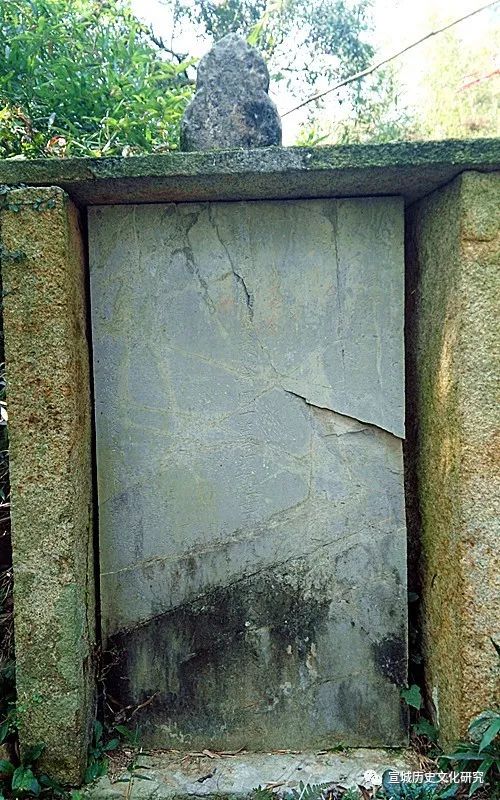

这里很有必要说说汪伦墓,以防以后传讹。现在桃花潭文化艺术中心的汪伦墓是为旅游打造的,在墓制上不合规处很多。该墓的墓碑是清光绪十一年(1885)翟氏宗祠忠孝堂在“金盘献果”形的风水上为汪伦建衣冠冢而立的,“金盘献果”即现在的镇政府处,山上即翟氏世祖敬六公的墓地。1958年建陈村水库工房时,墓被毁,碑存文化站。1985年,当时的陈村乡在桃花潭西岸彩虹冈重建汪伦墓,沿用旧碑。现在的墓是再移建的。

根据《汪氏通宗世谱》记载:至乾隆年,汪伦裔孙在此地相传二十七世(五十七世——八十四世),最盛的“维”字辈人丁只有区区四十六人,但保持淳朴好客的家风。汪伦卒后葬下张家坦。唐时,该地区可能还是多姓聚居处。为什么要翟姓来建衣冠冢呢?可能有以下原因:咸丰年间战乱,杀戮瘟疫使汪氏遭灭门或迁徙他乡;抑或至明朝,翟氏家族繁盛,扩张厉害,作为小姓家族被排挤迁往它地。稍长的村民都能谈出许多翟氏扩张与他族纠纷打官司类的轶事,在《美溪义门李氏宗谱》就有反映此类事的记载。但汪伦是桃花潭的名片,是桃花潭人热情好客的代名词,翟氏宗祠给他建衣冠冢也就在情理之中了。

三、关于踏歌的认识

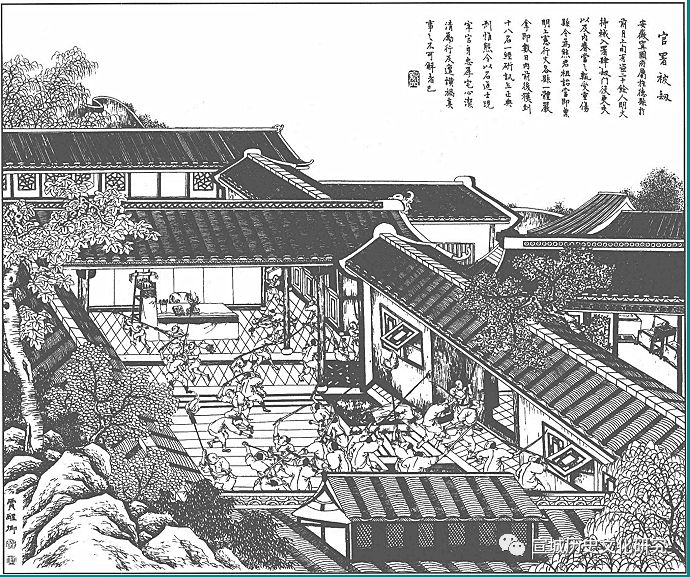

踏歌是我国古代的群众歌舞形式。人们多于节日集会时在郊外、街头,或成群结队,以脚踏地,边歌边舞。后传入皇家宫廷,被改造为宫廷舞蹈,出现缭踏歌、踏金莲、踏歌辞等宫廷舞乐。唐睿宗时,皇家举行过有千余妇女参加的踏歌会。踏歌在宫中风靡一时。史书中较早的关于踏歌的记载见于晋•葛洪《西京杂记》:汉宫女“十月十五日……相与连臂踏地为节,歌《赤凤凰来》”。稍后的北朝史书《北史》第48卷中,记有北魏时人尔朱荣“与左右连手踏地,唱同波乐而出。”

踏歌,顾名思义,是以脚部动作为主的歌舞艺术,而且其特点是“踏地为节”,不仅与“手之舞之”的“舞”有别,且不同于跳跃性的“足之蹈之”,所以日语中除了表舞蹈的“踊”之外,还有“舞踏”一词,显见两者不同。宋代马远的《踏歌图》有当时踏歌的形象场面, 画中四位老者,有扶杖者,有拍掌者,有扭腰者,有身倾弯腰、肩挑葫芦者,动态各异,却律动统一和谐。踏歌在宫中经排练,可能舞人大多联臂或拉手,而在民间只要随歌曲节奏踏、跺、走、跳,达到节奏统一即可,动作更加自由。

据《太平广记》卷二十二内传述道教八仙之一似癫狂者蓝采和,常醉踏歌,其歌词云:“踏踏歌,蓝采和,世界能几何?红颜一春树,流年一掷梭。古人混混去不返,令人纷纷来更多,朝骑鸾凤到碧落,暮觉苍田生白波,长景明晖在空际,金银宫阙高嗟峨。”词虽假托消沉,但可证明当时,是有踏歌格调的。《西京杂记》还云,踏歌是源于道教传说中的一种歌词格调。唐代道教盛行,李白是倾向于道教思想的,汪伦以踏歌送行,或许是对他的一种礼仪加友谊。

(作者系泾县文旅委副主任,市历史文化研究会理事)

制作:童达清,微信号:ltsr2718游戏网

| 相关下载 |

原标题:泾县俗语略考(下) 叶彩霞 吴小元 第522期 四、泾县俗语的哲理性和戏谑性 泾县俗语在日常生活中用得很普遍,它是普通大众生活经历和智慧的高度总结,详情>>

原标题:泾县俗语略考(上) 叶彩霞 吴小元 第521期 俗语是流行于民间的通俗语句,常常挂在老百姓的口头上,或叫做熟语,也称俚语。它是地方语言文化的一种,是有别详情>>

原标题:清代宁国府进士群体的初步考察(二) 刘佰合 微信版第249期 摘 要: 清代宁国府共产生165位进士,在安徽科举格局中具有重要地位,与安庆府、徽州府并为安详情>>

原标题:宁国市青龙乡章士全墓碑铭文考辨 高生元 第655期 宁国市青龙乡龙阁村“其地扼西津之上游,川流至此如蛇绕龙回,下流水声终年不息。清晨日出,则满山详情>>

原标题:徐绍基《广种桕树兴利除害条陈》杂论 熊帝兵 微信版第512期 摘 要: 晚清安徽泾县徐绍基所撰的《广种桕树兴利除害条陈》是古代为数不多的乌桕栽详情>>

原标题:泾县进士吴焯生平述略 吴小元 叶彩霞 第654期 吴焯(1818—?),字拙庵,泾县茂林人。道光十七年(1837)举人。道光三十年(1850)进士。咸丰二年授翰林院编修,六详情>>

原标题:宣城市县方志考录(上) 宣城市县方志考录(1949年以前) 刘道胜 微信版第359期 01 历史沿革 自秦朝统一后置三十六郡,宣城隶属鄣郡。西汉武帝元封二年(前详情>>

原标题:泾县明堂池的沧桑变迁 泾县明堂池的沧桑变迁 戴治中 第506期 泾县县城中心有一口方塘,原名明堂池,因种植荷花后来被人俗称为荷花塘。这口塘一泓池详情>>

原标题:石涛书画里的泾县山水 石涛书画里的泾县山水 吴小元 叶彩霞 《宣城历史文化研究》微信版第320期 石涛,明靖江王后裔,南明元宗朱亨嘉之子。因年幼详情>>

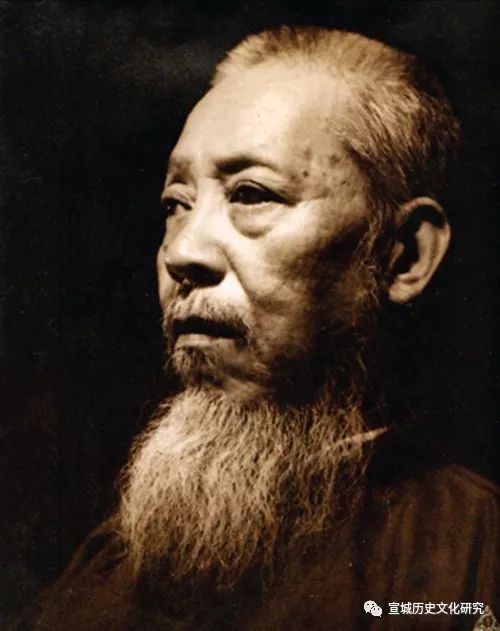

原标题:洪亮吉与泾县黄田朱氏的渊源 叶彩霞 吴小元 第627期 洪亮吉因编嘉庆《泾县志》而至泾县,又因受朱珔之邀而至黄田。 洪亮吉,字君直,一字稚存,号北江,详情>>

原标题:泾县溪头胡氏的诗文总集——《朴学斋丛书》 吴小元 叶彩霞 微信版第428期 泾县多山水之胜,出县城东六十里有一屏张高列的黄[山兑]山,山下有一河名详情>>

原标题:泾县黄田古民居的堂号 泾县黄田古民居的堂号 朱规划 微信版第413期 走进黄田古民居,错落有致的马头墙,纵横交错的明沟暗渠,构成一个个开放的或封闭详情>>

原标题:泾县查铎墓的考证与发现 泾县查铎墓的考证与发现 刘聪 第622期 一、查铎其人 查铎,字子警,号毅斋,明代南直隶宁国府泾县震山乡九都(今属安徽省宣城详情>>

原标题:泾县文氏源流考 叶彩霞 吴小元 微信版第347期 泾县文氏,最早居住于震山乡(今桃花潭镇),其始祖为三二公,乃蜀郡太守文翁之裔,庐江舒人也。任泾川教谕时详情>>

原标题:宣城、泾县、宁国三县的古戏台(下) 茆耕茹 微信版第392期 三、泾县榔桥镇西阳村玄坛观里外西阳之双台(庙台) 里西阳玄坛观(含戏台),原为该村胡姓家庙,详情>>

原标题:田野记︱溪头胡氏:一个皖南家族的历史变迁(下) 烽烟四起:太平天国运动的冲击 咸丰四年(1854)至同治三年(1864),太平军先后六次攻克泾县。据胡宪章口述(胡再详情>>

原标题:田野记︱溪头胡氏:一个皖南家族的历史变迁(上) 2019年7月29日至8月2日,在厦门大学历史系助理教授刘诗古的带领下,厦门大学人文学院五名本科生(朱灵欣、详情>>

原标题:《点石斋画报》中的宣城风俗画(上) 作者:童达清 第610期 《点石斋画报》是近代中国创办最早、影响最大的新闻画报,光绪十年 (1884)5月8日,由英国商人麦详情>>

原标题:泾县琴溪古宣州窑址调查报告(上) 陈亮 微信版第432期 泾县琴溪镇东北约4.5公里的陶窑村,是座有着一千多年历史的古村落,四周群山环绕、溪水长流。村详情>>

原标题:安徽泾县:干群协作 齐心抗旱克难 自7月20日出梅以来,泾县出现了严重的高温少雨天气,高温持续时间长、范围广。自9月6日至10月24日,泾县平均累计详情>>

原标题:洪亮吉的茂林情结 洪亮吉的茂林情结 叶彩霞 吴小元 《宣城历史文化研究》微信版第289期 泾县茂林,历史深厚,人文蕴藉,明清两代吸引了众多的文人雅详情>>

原标题:农民诗人张先桢旅泾记 农民诗人张先桢旅泾记 吴放驹 第545期 张先桢,安徽合肥人。1943年随父迁居泾县,成了泾县人,是一个地道的农民,此后还成长为一详情>>

原标题:泾县泾川镇打响秸秆禁烧攻坚战 为践行绿色生态理念,助力人居环境整治,连日来,泾县泾川镇多措并举,切实做好露天禁止秸秆焚烧工作。 该镇利用各详情>>

原标题:朱侠骨和泾县培风中学 朱侠骨和泾县培风中学 叶彩霞 吴小元 《宣城历史文化研究》微信版第237期 明万历年间,泾县张香都八甲一支迁到县内北详情>>